太史令张衡和他坚守十四年的洛阳灵台

2024-10-01

来自:

南阳知府衙门博物馆

浏览次数:53

光阴流转,岁月淘沙。华夏文明传承不在一代,不止一朝。不知何时起,这位惊世奇才让人记得的只剩下那台探测震源方向的地动仪。因为地动仪实物早成沙砾,文献难懂,复刻不成,莫名被一些中外科学家盖上伪科学的标签,只因解不开,只怪千年太长。他是生于公元78年的张衡,他的地动仪和天文学成就都没有传人,天文学著作残缺不全,科学贡献渐被后人遗忘。在地理学界,有学者猜测,地动仪的原理在古代可能已辗转传到波斯和日本。

张衡 画像

19世纪末,西方地震学家约翰·米尔恩开始留意到张衡地动仪的开创性成就,有学者认为,米尔恩所造的首座现代地震仪,就是受地动仪启发的。有学者认为张衡可与西方几乎同时代的克劳狄乌斯·托勒密Claudius Ptolemaeus相媲美。

在现代天文学界,对其地位有所肯定,1970年,国 际天文学界将月球背面东经112度、北纬19度的一座环形山命名为张衡山。在他的墓碑上有这样这文字:“如此全 面发展之人物,在世界史中亦所罕见。千祀万龄,受人景仰”。

月球背面的环形山

他主张浑天说,认为天是球状的,像个鸡蛋,天相当于蛋壳,大地像蛋黄,天把大地包在当中,大地是平面的,周围是水,大地浮在水上。他改进西汉耿寿昌的设计,制造了浑天仪,并著有《浑天仪》一卷加以解说。浑天仪一具安装在室内,一具安装在观测台“灵台”之上。张衡所造浑天仪的原型在五胡乱华中毁坏;在西方,类似能自动旋转的浑象在16世纪出现。他是在东方最早正确说明月蚀,指出月蚀是由月蚀球的影子“暗虚”遮掩了月亮而引起的。他提出了月亮不发光,在《灵宪》里就写有“月光生于日之所照”。他绘制了有2500颗星体的星图。提出五星运行的理论,认为就同一行星而言,其运行轨道与地面时而接近,时而远离,“近天则迟,远天则速”,解释五星运行的或快或慢的;运动缓慢的外行星火星、木星、土星,张衡归类为阳,运动较快的内行星水星和金星,归类为阴。他撰有天文学著作《灵宪》,叙述宇宙生成论,观点接近西汉《淮南子·天文训》。他提出宇宙形成的三个阶段,首先是“溟滓”,是气的原始状态,什么都没有,是“无”的阶段,道的根本;第二是“庞鸿”,是元气开始发动、连结混沌不分的状态;第三是“太元”,元气分化,有刚柔清浊之分,天地各自形成,阴阳四时变化而生万物。天圆地平,天是一个中空的球体,地是半球体,上平下圆,处于天体下半部。八极约长二亿三万二千三百里,南北少一千里,东西多一千里,天地距离和地的厚度,都等于八极的一半。他指出宇宙是无穷无极的,肯定时间与空间的无限性,提出以“气”为基本的自然观,人是元气的聚合,如水之凝结为冰,人死是元气消散,如冰块融化为水,复归于元气,与自然成为一体。计算圆周率准确至小数点后一个位。他认为立方体及其内接球体积之比,是8:5,由此推论圆周率是10的平方根:3.1623。西汉末年刘歆指出圆周率为3.1547,已比张衡更准确;但张衡的计算并非倚靠实测,而是从理论出发,从立圆术公式推求圆周率,仍有开创性的贡献。在132年发明和制造了“世上第一部地动仪”。范晔《后汉书》记载,地动仪放在洛阳,134年12月13日,陇西发生地震,当时洛阳并无震动,但一个龙口掉出铜丸,其后才传来陇西地震的消息,证实其探测地震方向的功效(利用物体的惯性来测震)。张衡地动仪比地至地9世纪前期西方的水银地震仪更先进。116年,张衡绘制地图“地形图”,一直应用流传到唐代。他发明了“指南车”:指南车是双轮马车,内置齿轮装置,即使行驶时多次转向,车上人像亦永远指向正南,张衡所造指南车造指末战乱中被毁。他发明了“自飞木雕”:自飞木雕是一只木鸟,有羽翼,腹内有机械,能飞起,他曾提到这只能飞的木雕:“木雕犹能独飞”。后又研究了自飞木雕以弹簧为动力,推动直升陀螺的螺旋桨。他改良了漏刻的构造,在漏刻使用虹吸管(称为“玉虬”),代替壶底的漏咀,并在贮水壶和受水壶之间加入一个补偿壶,使计时更准确;受水壶盖上铸有个小塑像,左手持着可以上下浮动的垂直指示杆(“漏箭”),右手则指向指示杆上的刻度。他发明了“记里鼓车”,基本原理与指南车相似,同样是利用齿轮机构的差动传递力量。车轮每转20圈或行走一里之后,上下两层木头两层别打鼓和敲打铃铛,车子每行走十里便又敲打一次,是古人丈量目的地之间距离的一种工具。他发明了机械日历,“瑞轮蓂荚”像浑天仪一样,都是水力推动的,能显示月相和朔望月的天数。它模仿神话中一种奇树──蓂荚的特征,靠流水作用,从每月初一开始,一天出现一片叶子,到满月出齐15片,然后每天再收起一片,到月末为止,循环开合。虽然是结合了机械天文钟和自动日历的划时代发明对往后天文仪器的制造做出了巨大的贡献,但瑞轮蓂荚的制造技术经已失传。瑞轮蓂荚这一种结合刻漏和天文仪器的自动水力机械钟被视为中国水轮秤漏装置发展的先驱。他是 “汉赋四大家”之一,将汉赋推向高峰,由歌功颂德的辞赋发展为抒情小赋。现存大致完整的作品有〈温泉赋〉、〈南都赋〉、〈二京赋〉、〈思玄赋〉、〈归田赋〉、〈髑髅赋〉、〈天象赋〉、〈应间〉、〈七辩〉九篇。是后世七言诗的先驱,开七言诗之始。张衡通晓经学,曾撰写《周官训诂》,但稍欠特色,失传于世。他有志于史学,对汉朝历史亦相当了解,曾请求到东观专心撰写东汉史书,但不获批准;又曾上书指摘司马迁《史记》和班固《汉书》两书的错失。张衡亦是个画家,列为东汉六大画家之一,唐代《历代名画记》曾记载他曾用脚趾画怪兽这一传说。或许,中华文字才能更精准的描述这的天才的的道德漫流,文章云浮。数术穷天地,制作侔造化。瑰辞丽说,奇技伟艺,磊落炳焕,与神合契。”(东汉书法家,“草圣”崔瑗对张衡的评价)出身于南阳大族,祖父是一郡太守,虽少年时淡泊名利,得举荐而不受征召,但终究在公元100年22岁时步入仕途,官自主簿、侍郎、太史令、侍中,138年至尚书。他是东汉士大夫,政绩良好、不慕官位、痛陈事弊,严惩奸党,坚持批判现实,对宫廷政治的污浊奸诈深感忧愤,反对王侯贵族的奢侈生活,近40年仕途彰显其政治才能。“东有灵台一所,基址虽颓,犹高五丈余。即是汉光武所立者。” 洛阳灵台是当时最大的国家天文观测台,是太史令的下属机构。在元初二年——永宁元年(115—120)、永建元年——阳嘉二年(126—133),张衡先后两次任职太史令,这个职位相当于现在中国科学院国家天文台、气象台两处国家机构的台长。他领导、主持和参与了灵台(亦应包括侯台)的天象观测和天文研究。其天象观测早于哥白尼1000多年。在长达十几年的岁月里,仰观天象,察测风云,探索天地奥秘。他不仅写出了《地震对策》《浑天仪图注》《灵宪》、(《灵宪》中的《灵宪图》是我国最早的一张星图)等重要的科学著作,还设计制造了“浑天仪”“地动仪”、“相风鸟”等精巧绝伦的科学仪器。这些仪器都安放在灵台之上。

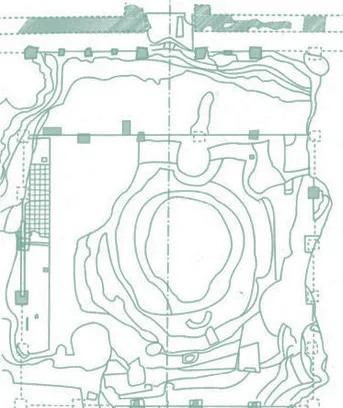

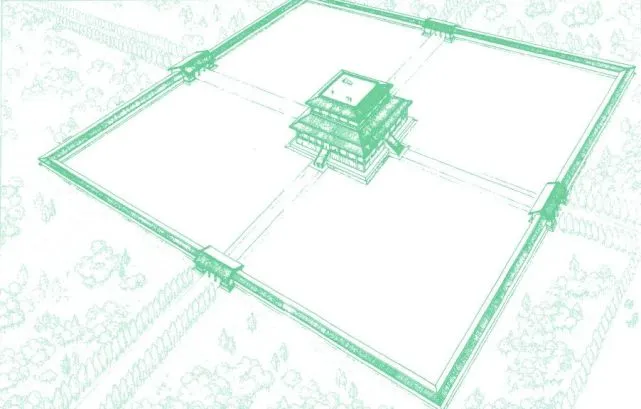

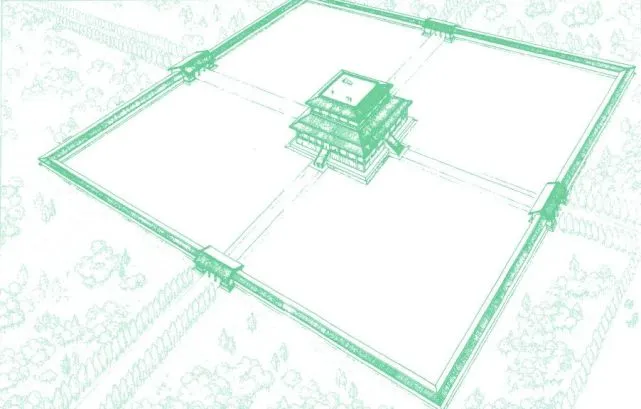

洛阳灵台

东汉时洛阳灵台创建于光武帝中元元年(56年),共有43人供职,除“太史丞”1人总掌全台工作外,尚有“14人候星,2人候日,3人候风,12人候气,3人候晷景,7人候钟律”,另有1人为舍人。如此规模庞大、人员众多、分工明确的天文、气象观测台,在当时世界上是很少见的。

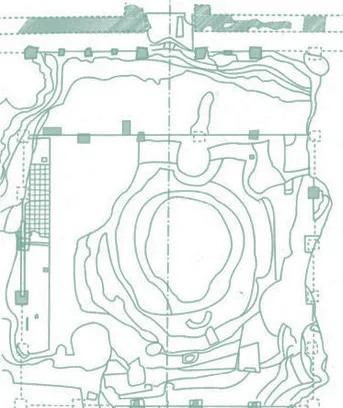

灵台人员配置图

东汉灵台是中国古代用来观察天象的高台建筑。现仅存一座巨大的夯土台,紧傍洛河大堤,巍然矗立于伊滨区佃庄镇大郊寨村与朱家岗村之间。整个遗址南北长220米,东西宽232米,总面积5.1万平方米。灵台顶部应是观测天象的场所,其形制应是“上平无屋”。灵台四周的建筑,则应是观测人员记录整理的衙署。东西有夯筑的墙垣,墙垣内的中心建筑,就是人们今天尚能看到的这座夯筑高台。它在地面之下的台基长宽各约50米,地面上现存之夯土台,东西残宽约31米,南北残长约41米,残高约8米余。高台的中间顶部台面基本平整,略呈椭圆形。南北残长11.7米,东西残宽8.5米。

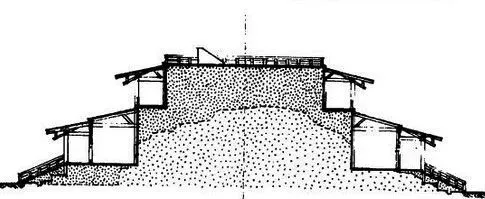

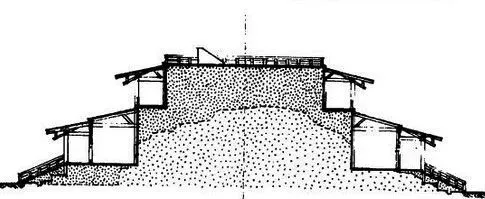

洛阳灵台剖面图

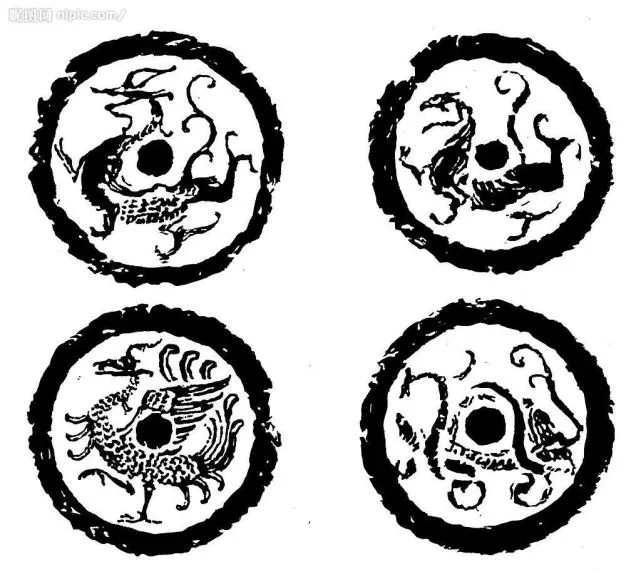

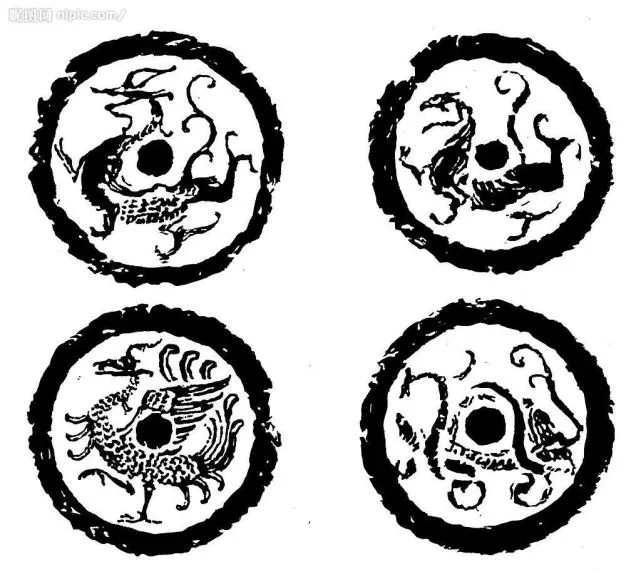

在夯土高台的四周,各有上、下两层建筑平台,平台之上均保存有殿堂或廊房建筑础石廊房槽以及砖砌地面等遗迹。其中下层平台外侧,还残存有用河卵石铺砌的“散水”遗迹。显然依中间方形夯土高台的四周墙壁,当时至少应建造有两层楼台式殿堂建筑。北面正中有坡道可通达上层平台,坡道两侧为回廊,东西各有5间以上,每间面阔2.5米,进深约2米。灵台中心高台,四面各有5间廊坊式建筑,每间面阔约5.5米,每面总长27米。建筑的后壁与下层后壁相同,即利用夯土台削为后壁,并在后壁上挖槽立柱,柱下置方形柱基。地面全部用长方形小砖按人字形铺砌。四面建筑的墙壁上壁面先用草拌泥涂抹,再分别按东西南北涂以青色、白色、红色、黑色粉,色彩残迹,至今可见。这种以方位不同而颜色有别的现象,应和崇尚四灵(东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武)的习俗有关。

汉青龙瓦当

还有一点值得注意的是,上层平台的西面和其余3面不同。它在原5间建筑的后面,又间辟一内室,进深约2米。外室与内室以土墙隔开,内室地面铺方砖,后壁无立柱。这种形制特殊的建筑作何用呢?研究者推测,这里很可能就是安置浑天仪的“密室”。东汉以后和曹魏、西晋均以洛阳为都,也都沿用东汉灵台。由公元一世纪中到四世纪初,连续使用达250余年之久。灵台最终毁于西晋末年的董卓之乱,灵台内的各种科学仪器也被董卓以铸造铜钱为名,烧毁在冶炼炉中,被炉火吞噬。

东汉灵台复原总体鸟瞰图

神的精明叫做灵,四面方正高大的建筑唤作台。灵台,就是用来观测天象的高台建筑。天象在上,登高始能望远。“观祲象,察氛祥”即观测天文现象,预示祸福吉凶,窥天文之秘奥,究人事之终始。”东汉洛阳灵台如今只存在于过往零星的文字里,终究没能把浑天仪、地动仪、侯风鸟留给我们,亦如灵台曾经的管理者张衡所制的观测装置和他留下的文字。领先世界千年的中国天文学和气象学因为岁月久远,或天灾或人祸常常陷入无以为证的尴尬。